|

EN BREF

|

La question de la rentabilité d’une batterie domestique suscite un vif intérêt parmi les particuliers. Avec l’essor des installations photovoltaïques et les enjeux croissants concernant l’énergie durable, il est essentiel d’évaluer si l’investissement dans un tel dispositif est réellement bénéfique. Grâce à un meilleur taux d’autoconsommation et une réduction de la dépendance vis-à-vis du réseau électrique, les batteries peuvent offrir des avantages intéressants. Cependant, leur coût et leur durée de vie doivent également être pris en compte pour juger de leur viabilité économique à long terme.

Investir dans une batterie domestique est devenu un sujet de débat pour de nombreux foyers désireux de maximiser leur autoconsommation d’énergie. Avec la montée en puissance du photovoltaïque et une capacité de stockage qui a atteint 9,3 GWh en Europe en 2022, la question de la rentabilité de ces dispositifs se pose de plus en plus. Cet article explore les différents aspects permettant de déterminer si une batterie domestique constitue un bon investissement pour votre foyer.

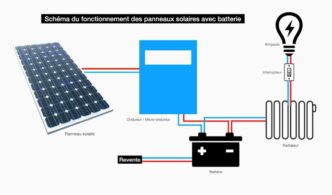

Le fonctionnement des batteries domestiques

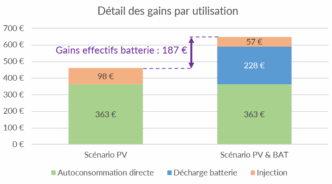

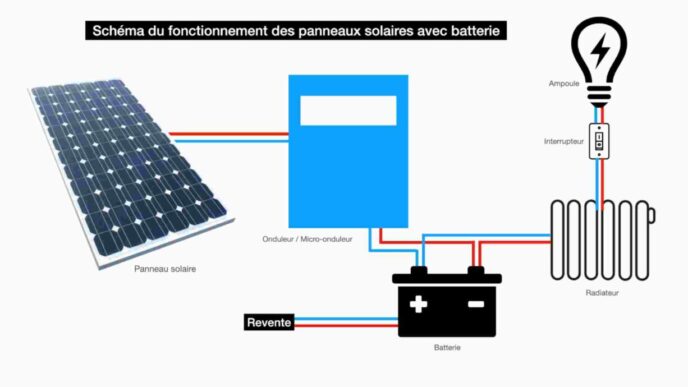

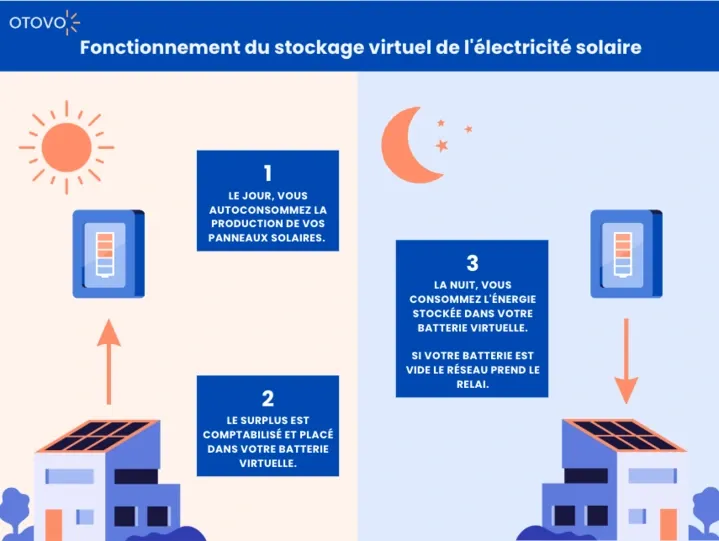

Une batterie domestique agit comme un accumulateur d’électricité, permettant de stocker l’excédent d’énergie produit par une installation photovoltaïque. En l’absence d’une telle batterie, le taux d’autoconsommation de l’énergie solaire se situe généralement entre 20 et 50 %, ce qui implique que la majorité de l’électricité générée est souvent injectée dans le réseau. En ajoutant une batterie à votre système, ce taux peut être significativement augmenté, certains professionnels avancent des chiffres allant jusqu’à 70 % ou même 80 %.

Le principe est simple : l’électricité excédentaire est stockée et peut ensuite être utilisée pendant des périodes où l’installation solaire ne produit pas suffisamment d’énergie, comme la nuit. Cela permet non seulement de réduire la dépendance aux fluctuations de la production solaire, mais aussi à celles du réseau électrique national.

Les technologies de batteries disponibles

Sur le marché résidentiel, deux types de batteries dominent : les batteries lithium et les batteries au plomb. Les batteries au plomb se divisent à leur tour en plusieurs catégories, dont les batteries ouvertes, gel et AGM. Bien qu’elles soient souvent moins chères, elles perdent du terrain face aux bénéfices indéniables des batteries lithium.

Les batteries lithium, par exemple, sont réputées pour leur performance, leur légèreté et leur durée de vie supérieure. Parmi elles, les batteries LiFePo4 sont particulièrement intéressantes en raison de leur sécurité accrue et de leur capacité à supporter des décharges profondes sans réduire leur longévité.

Profiter pleinement de votre batterie domestique

Pour évaluer la rentabilité d’une batterie domestique, il est important de comprendre les concepts de profondeur de décharge (DoD) et de durée de vie de la batterie. La DoD indique jusqu’à quel point une batterie peut être déchargée avant de nécessiter une recharge. En général, une batterie ne devrait pas être complètement vidée pour maximiser sa durabilité.

La durée de vie d’une batterie varie également en fonction de la technologie, oscillant de 400 à 6 000 cycles. Ainsi, pour déterminer la quantité d’énergie effectivement utilisée et stockée, il est crucial de connaître ces paramètres.

Analyse de la rentabilité économique

Un aspect essentiel à considérer est le coût de chaque kilowattheure stocké dans une batterie domestique. Selon le type de batterie, ce coût peut varier largement. Par exemple, les batteries lithium, bien que plus chères à l’achat, offrent une rentabilité plus favorable sur le long terme grâce à leur plus grand nombre de cycles de vie et leur capacité de stockage.

Le tableau ci-dessous illustre le coût moyen des différents types de batteries par rapport à la quantité totale d’énergie pouvant être stockée et déstockée :

Les résultats révèlent que l’accumulateur lithium, bien que cher à l’achat, peut être le plus avantageux à long terme en raison de son faible coût par kWh, tandis que les batteries au plomb, malgré leur coût initial réduit, finissent souvent par être moins rentables.

Barrières à l’investissement

Malgré leurs avantages, les batteries domestiques ne séduisent pas encore tous les foyers, notamment en raison des prix élevés et des politiques énergétiques en France. Actuellement, le tarif réglementé de vente d’EDF est de 0,21 €/kWh, ce qui rend difficile pour de nombreux consommateurs de réaliser des économies en optant pour des batteries domestiques.

De plus, des alternatives comme la revente d’électricité à EDF sont souvent jugées plus rentables que le stockage de l’excédent d’énergie solaire. Cependant, avec la montée continue des coûts de l’électricité et la baisse des prix des batteries, une inversion de cette tendance pourrait survenir dans un avenir proche.

Les avantages à long terme

Bien que la rentabilité actuelle des batteries domestiques pose question, les bénéfices futurs en termes d’autoconsommation et d’indépendance vis-à-vis du réseau électrique national sont indéniables. Ces dispositifs promettent de devenir un atout majeur dans les foyers qui cherchent à réduire leur empreinte carbone tout en maximisant leur utilisation d’énergie renouvelable.

Pour des informations détaillées sur ce sujet, vous pouvez consulter les ressources suivantes : installer une batterie domestique ou pour des économies d’énergie grâce aux batteries, explorez les économies d’énergie.

Comparaison de la rentabilité des batteries domestiques

| Type de batterie | Analyse de rentabilité |

|---|---|

| Batterie au plomb ouvert | Faible espérance de vie, coûteux à long terme, non recommandé pour une utilisation régulière. |

| Batterie AGM | Durée de vie correcte, meilleure option pour l’usage quotidien, coût modéré. |

| Batterie au gel | Durable et facile à entretenir, plus chère que l’AGM mais meilleure performance. |

| Batterie lithium | Coût initial élevé mais rentabilité à long terme grâce à un nombre élevé de cycles. |

| Coût par kWh stocké | Li-ion : 0,33 €/kWh, plomb : 0,52 €/kWh, AGM : 0,53 €/kWh, gel : 0,80 €/kWh. |

| Taux d’autoconsommation | Li-ion : jusqu’à 80%, plomb : jusqu’à 50%, AGM : jusqu’à 80%, gel : jusqu’à 50%. |

Dans un contexte de montée des prix de l’électricité et d’intérêt croissant pour les solutions énergétiques durables, la question de la rentabilité d’une batterie domestique se pose avec acuité. Cet article explore les avantages, les inconvénients et les considérations financières entourant l’installation d’une batterie de stockage d’énergie dans les foyers. Les enjeux d’autoconsommation ainsi que la réduction de la dépendance au réseau électrique sont des éléments clés à prendre en compte.

Contexte actuel du stockage d’énergie

Avec l’essor du photovoltaïque, le marché des batteries domestiques a connu une expansion significative. En Europe, la capacité de stockage des batteries résidentielles a atteint 9,3 GWh fin 2022. Le besoin d’accumuler l’énergie excédentaire produite par les installations photovoltaïques devient crucial. Installer une batterie peut permettre d’augmenter son taux d’autoconsommation de 20-50 % à 70-80 %.

Les différents types de batteries

Le choix d’une batterie dépend principalement de sa technologie. Les batteries lithium sont aujourd’hui les plus populaires en raison de leur performance et de leur durée de vie prolongée, tandis que les batteries au plomb sont généralement moins chères mais ont des inconvénients, comme une durée de vie plus courte. Les batteries au gel et AGM présentent des avantages intéressants pour un usage plus régulier.

Durabilité et performance

Le critère clé pour évaluer la rentabilité est la durée de vie de la batterie, mesurée en cycles de charge et de décharge. Les batteries lithium ont une durée de vie pouvant atteindre jusqu’à 6 000 cycles, contre seulement 400 à 1 000 cycles pour les modèles au plomb. À ce titre, les batteries lithium s’avèrent plus rentables sur le long terme.

Économie et coût d’investissement

Le coût d’une installation de batterie domestique peut sembler élevé, avec des prix oscillant souvent entre 800 € par kWh pour des systèmes lithium. Néanmoins, il est essentiel de prendre en compte le coût de l’énergie stockée. Par exemple, le coût de chaque kWh stocké dans une batterie lithium est d’environ 0,33 €/kWh, tandis que le tarif réglementé de vente (TRV) d’EDF est de 0,21 €/kWh. La comparaison de ces coûts permet de comprendre la viabilité économique de la batterie.

Autoconsommation : bénéfices immédiats

Installer une batterie domestique permet d’optimiser l’autoconsommation. Les foyers peuvent utiliser l’énergie stockée durant les heures où la production solaire est insuffisante, notamment la nuit. Cette indépendance vis-à-vis du réseau électrique renforce également la résilience énergétique en cas de coupures.

Les perspectives d’avenir

À long terme, la diminution des coûts des batteries est un facteur déterminant dans la prise de décision d’investir dans une batterie domestique. Le marché semble prometteur, avec une baisse significative des prix ces dernières années. De plus, les avantages liés à la durabilité et à une gestion responsable de l’énergie devraient jouer un rôle important dans l’accroissement de la popularité des batteries domestiques.

En fonction des besoins énergétiques de chaque foyer, investir dans une batterie domestique peut s’avérer une option intéressante, à condition de bien évaluer les caractéristiques techniques et les coûts associés à l’ensemble du système. Pour des études et des conseils plus approfondis, consultez les ressources disponibles sur Energy Watchers et EV Powerz.

- Capacité de stockage: 10 kWh pour un particulier

- Taux d’autoconsommation: 20-50 % sans batterie, jusqu’à 80 % avec batterie

- Types de batteries: Lithium, plomb (ouvert, AGM, gel)

- Dépendance: Réduction de la dépendance au réseau électrique

- Durée de vie: Entre 400 et 6,000 cycles selon la technologie choisie

- Coût moyen: Variant de 0,33 €/kWh pour lithium à 0,52 €/kWh pour plomb ouvert

- Economies potentielles: Revente d’électricité à EDF OA plus avantageuse actuellement

- Baisse des prix: Coût des batteries en chute sur le marché international

- Indépendance: Amélioration de l’autonomie lors de coupures de courant

- Avenir: Potentiel d’investissement intéressant si coûts de l’énergie augmentent

Avec l’essor des énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque, la question de l’utilité et de la rentabilité des batteries domestiques s’impose de manière croissante dans les foyers. Les systèmes de stockage d’énergie permettent une meilleure autoconsommation et une réduction de la dépendance vis-à-vis du réseau électrique national. Cependant, avant de se lancer dans un investissement, il est essentiel d’évaluer les différents aspects techniques et économiques associés aux batteries domestiques.

Quels types de batteries disponibles sur le marché ?

Les principales technologies de batteries disponibles pour un usage domestique incluent les batteries lithium, les batteries au plomb, et leurs diverses variantes telles que les batteries AGM et au gel. Chacune de ces technologies a ses spécificités. Par exemple, les batteries lithium sont réputées pour leur performance et leur durée de vie supérieure. Elles sont plus compactes et légères que leurs concurrentes, bien qu’elles représentent un investissement initial plus élevé.

Les batteries au plomb, en revanche, se déclinent en modèles ouverts, AGM et au gel, offrant diverses options tarifaires et de performance. Elles sont généralement moins chères, mais leur espérance de vie est plus limitée, rendant leur rentabilité moins intéressante sur le long terme.

Évaluation de l’autoconsommation

En installant une batterie domestique couplée à un système photovoltaïque, les foyers peuvent significativement accroître leur taux d’autoconsommation. Sans stockage, ce taux tourne autour de 20 à 50%. Cependant, avec une batterie, certaines installations promettent des taux allant jusqu’à 80%. Cela signifie que l’électricité produite peut être utilisée dès qu’elle est générée, réduisant ainsi le volume d’énergie injectée dans le réseau.

Stocker l’excédent d’énergie généré durant la journée permet de l’utiliser lorsque la production solaire est faible, comme la nuit. Cela contribue non seulement à des économies sur les factures d’électricité, mais améliore également l’indépendance énergétique d’un foyer, puisque son reliance au réseau sera moindre.

Comprendre la rentabilité économique

Pour évaluer la rentabilité d’une batterie domestique, il est crucial de considérer des facteurs comme la profondeur de décharge et la durée de vie des batteries. Par exemple, une batterie avec une profondeur de décharge de 80% permet d’utiliser une plus grande partie de son stockage, augmentant ainsi l’efficacité. D’autre part, les cycles de charge et décharge affectent directement la longévité de l’accumulateur.

La rentabilité est aussi influencée par le coût par kilowattheure stocké, qui varie selon la technologie utilisée. Les batteries lithium, bien que plus chères à l’achat, afficheront souvent un coût au kilowattheure inférieur lorsqu’elles seront évaluées sur leur durée de vie, en comparaison aux batteries au plomb.

Les perspectives d’avenir

Avec l’augmentation constante des prix de l’électricité, l’adoption de systèmes de stockage d’énergie pourrait devenir plus économiquement viable dans les prochaines années. Actuellement, les économies d’énergie générées ne compensent pas toujours l’investissement initial pour de nombreux foyers. Mais si les prix des batteries continuent de baisser, et que le coût de l’énergie augmente, un investissement dans une solution de stockage pourrait se transformer en une décision plus avantageuse.

En attendant, la consolidation d’une batterie domestique reste une option intéressante pour quiconque cherche à améliorer son taux d’autoconsommation et à se préparer à un avenir où l’économie d’énergie pourrait devenir essentielle.

FAQ sur la rentabilité d’une batterie domestique

Qu’est-ce qu’une batterie domestique ? Une batterie domestique est un dispositif de stockage d’énergie qui permet aux particuliers de conserver l’électricité produite par leurs installations photovoltaïques pour une utilisation ultérieure.

Comment la capacité d’une batterie est-elle mesurée ? La capacité d’une batterie se mesure en ampères-heures (Ah), wattheures (Wh) ou kilowattheures (kWh).

Quel est l’impact d’une batterie sur le taux d’autoconsommation ? Installer une batterie permet d’augmenter le taux d’autoconsommation de 20-50 % à 70 % ou davantage, en stockant l’excédent d’énergie.

Quels sont les types de batteries les plus courants pour un usage domestique ? Les types de batteries les plus courants sont les batteries lithium, batteries au plomb ouvert, batteries AGM et batteries au gel.

La technologie lithium est-elle la plus avantageuse ? Oui, la batterie lithium est la plus populaire en raison de sa performance, de sa légèreté, et de sa durabilité supérieure par rapport aux batteries au plomb.

Qu’est-ce que la profondeur de décharge (DoD) ? La profondeur de décharge (DoD) indique le seuil de décharge maximal d’une batterie avant de devoir être rechargée, exprimé en pourcentage.

Quelle est la durée de vie d’une batterie domestique ? La durée de vie d’une batterie dépend de la technologie utilisée et peut osciller entre 400 et 6 000 cycles.

Les batteries domestiques sont-elles rentables en France ? Actuellement, les batteries domestiques ne sont pas très rentables à cause de leur coût par kWh stocké qui reste plus élevé que le tarif réglementé d’achat d’électricité.

Quels pourraient être les avantages d’une batterie domestique dans le futur ? Avec l’augmentation des coûts de l’énergie et la baisse prévue des prix des batteries, un investissement dans une batterie domestique pourrait devenir rentable dans les années à venir.

Quel est le coût moyen de stockage par type de batterie ? Le coût par kWh varie selon le type de batterie, avec des batteries au plomb coûtant environ 0,52 €/kWh et des batteries lithium à environ 0,33 €/kWh.